1.Classification traditionnelle

Depuis de nombreuses années, les aliments ont été organisés par familles, caractérisées par le macro ou micronutriment principal qui permet d’orienter les recommandations nutritionnelles vers une alimentation riche11 en « fruits, légumes, féculents, céréales, viandes rouges, poissons, œufs, produits laitiers et produits gras, salés, sucrés » (Fardet, 2017, p.70), et représentées par des modèles visuels, le plus souvent sous forme d’un escalier (en France), d’une assiette (aux États-Unis) ou d’une pyramide (en Belgique). La place de l’aliment au sein de ces modèles définit dans quelle proportion journalière il doit être consommé6.

Or, selon A. Fardet, chercheur à Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), « cette vision de l’alimentation idéale segmentée par groupes alimentaires est réductrice[1] » (Fardet, 2017, p.71) : ces recommandations traditionnelles réduisent les aliments à « une somme de nutriments ou de calories » (Fardet, 2017, p.22) alors que « les cellules humaines ne sont jamais en contact avec un seul composé bioactif à la fois, mais avec un cocktail de nutriments qui interagissent et peuvent agir en synergie pour avoir un effet santé particulier » (Fardet, 2017, p.124)6.

Ce dernier pense donc que se référer aux groupes alimentaires n’est pas approprié car cela ne permet pas de faire transparaître les risques réels pour notre santé. Le potentiel santé dépend plutôt de la matrice de l’aliment : un même aliment peut exister sous différentes formes en fonction de la manière dont on l’a transformé et n’a donc plus la même structure physique, ni le même impact sur l’organisme. On appelle ceci, l’« effet matrice ».

C’est pourquoi la classification NOVA a vu le jour.

2.Classification NOVA

La classification internationale NOVA[2], validée scientifiquement, est une approche holistique[3] et récente de l’alimentation. Reconnu par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (ONUAA ou FAO en anglais), ainsi que par l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et élaboré en 2010 par Carlos Monteiro (professeur de nutrition et de santé publique à l’université de Sao Paulo) et son équipe de chercheurs, ce système de classification ne tient plus compte du groupe alimentaire comme auparavant mais plutôt de leur degré de transformation ce qui permet de scinder les denrées en 4 groupes technologiques[4]6,12,13,14 :

2.1.Le groupe 1 : Les aliments bruts (non transformés) ou peu transformés

-

Les aliments non transformés sont simples et fournis tels quels par la nature. Ce groupe comprend toutes les parties consommables des plantes et des animaux, ainsi que « les champignons, les algues, et l’eau » (Thierry, s.d.). De plus, ils n’ont pas subi de traitement et ne sont composés que d’un seul ingrédient.

-

« Les aliments peu transformés sont des aliments naturels soumis » (Thierry, s.d.) à une ou plusieurs légères modifications, principalement physiques, ayant pour but de prolonger leur durée de conservation, faciliter leur stockage et parfois réduire leur temps de préparation. Ces procédés tels que le retrait des parties non comestibles (peau, os, noyaux, etc.), le lavage, le tri, le broyage, le séchage, la fermentation, le découpage, la réfrigération, la congélation, le conditionnement etc., ne changent pas intrinsèquement « les propriétés nutritionnelles et le mode de consommation des aliments d’origine » (Thierry, s.d.). Dans ce groupe, aucun ingrédient n’est ajouté.

2.2.Le groupe 2 : Les ingrédients culinaires

Ce sont des substances qui, soit émanent de la nature tel le sel, soit sont extraites d’aliments du premier groupe à l’aide de multiples modifications physiques et chimiques, comme par exemple le pressage, le raffinage, le concassage, la mouture, le raffinage et l’hydrolyse. Ces ingrédients culinaires peuvent également comporter des additifs dont la seule raison est la prolongation de la conservation.

Le but de ces transformations est d’obtenir des ingrédients utilisés en cuisine afin d’élaborer, assaisonner et cuire les aliments intacts ou faiblement transformés de manière à produire des préparations culinaires faites maison telles que « des soupes, bouillons, pains, conserves, salades, boissons, desserts » (Thierry, s.d.) et autres mets. Ils ont donc des propriétés et des usages nutritionnels très différents des aliments du groupe 1 puisqu’ils sont rarement consommés seuls.

2.3.Le groupe 3 : Les aliments transformés

Ces produits ont subi des transformations relativement simples telles que le salage, le marinage, le fumage et sont confectionnés à partir d’aliments du premier groupe auxquels on insère des substances d’usage culinaire appartenant au deuxième groupe afin d’augmenter leur durée de consommation et d’améliorer leurs caractéristiques organoleptiques.

Il peut également arriver qu’on y ajoute des additifs, qui ont pour objectif de conserver les propriétés de l’aliment de base ou de lutter contre la contamination microbienne.

Pour remplacer les nutriments perdus lors de la transformation, certains aliments de ce groupe sont complémentés avec des vitamines et des minéraux. C’est par exemple le cas pour les farines de blé ou de maïs enrichies en fer ou en acide folique.

2.4.Le groupe 4 : Les aliments ultra-transformés

Ce sont des produits alimentaires artificiels, réalisés à partir d’une recombinaison de cinq ingrédients ou plus, dont la plupart font partie du groupe 2. Certains de ces aliments (lait, œuf, riz, maïs, pomme de terre, blé, etc.) ont été tellement fractionnés, pour isoler leurs composants (ce traitement s’appelle le craquage ou « cracking » en anglais), puis recombinés avec d’autres, qu’on n’en reconnait plus l’ingrédient d’origine : sa structure de départ est complètement détruite.

De nombreuses modifications physiques, biologiques ou chimiques n’ayant aucun équivalent domestique sont employées lors de l’élaboration de ces produits alimentaires, comme l’hydrogénation, l’ajout d’eau ou d’air et les prétraitements pour la friture. L’industrie agroalimentaire a également recours à des substances spécifiques exclusivement employées par celle-ci : des dérivés des constituants alimentaires « comme la caséine, le lactose, le lactosérum, le gluten, les huiles hydrogénées, les protéines hydrolysées, les maltodextrines, le sucre inverti, la lécithine de soja, l’amidon de riz, le sirop de glucose etc. » (Fardet, 2017, pp.83-84), tout comme des substances de type cosmétique synthétisées dans des laboratoires, dont l’objectif est de recréer, imiter ou exacerber le goût, la couleur et la texture des aliments (après avoir été fractionnés) du premier groupe ou de camoufler les propriétés sensorielles non désirées des éléments introduits tels que les colorants, des aromatisants, les émulsifiants, les exhausteurs de goût, les édulcorants et divers autres additifs.

L’ensemble de ces modifications a pour but de fabriquer des produits sûrs d’un point de vue microbiologique, ayant une durée de vie plus longue, souvent peu coûteux, attractifs, appétissants, agréables au goût, pratiques et faciles à transporter ainsi qu’à consommer (prêts à l’emploi ou à être chauffés).

« Allégé en matières grasses », « sans sucre », « réduit le taux de cholestérol », « à l’ancienne », « le calcium renforce le système immunitaire », « Fairtrade », ces labels, déclarations nutritionnelles, allégations santé et assimilés caractérisent un bon nombre de ce type de marchandises. Il en va de même pour les packagings sophistiqués, colorés et attirants. Ces stratégies de marketing et bien d’autres (mentions en tout genre, promotions, illustrations alléchantes, concours, publicités, jeux, formes d’emballages, références à des films, séries ou personnages de dessins animés, etc.)15 ainsi qu’une liste d’ingrédients très longue sont des signes distinctifs de cette catégorie. De plus, les produits provenant de compagnies transnationales appartiennent souvent à cette catégorie.

Toutes ces caractéristiques hédoniques[5] associées à leur grande disponibilité et commercialisation les rendent très populaires et causent leur consommation immodérée16 que ce soit en tant que collation, qu’en tant que repas ou petit-déjeuner.

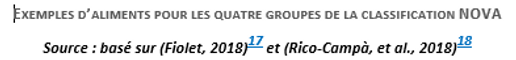

Voici un tableau17 reprenant divers exemples pour chaque groupe :

Les recommandations selon la pyramide alimentaire suggèrent par exemple de manger cinq fruits et légumes par jour et des produits laitiers à chaque repas. Or un aliment de départ peut appartenir à différents groupes en fonction des ingrédients qui y ont été ajoutés ou des transformations physiques qu’il a subies.

[1] « Le réductionnisme fractionne la réalité en entités isolées pour mieux l’étudier. Le réductionnisme a une vision mécanistique du monde » définition provenant de (Fardet, 2017, p.22).

[2] C’est un nom, pas un acronyme.

[3] « Par opposition au réductionnisme, l’holisme considère l’aliment comme un tout, un ensemble de nutriments qui agissent en synergie et un ensemble de nutriments encapsulé dans une matrice » provenant de (Fardet, 2017, p.23).

[4] La structure et le chapitre sont fortement basés sur les quatre sources citées ci-dessus.

[5] Hédonique : qui fournit du plaisir